Nouvelles élites: bifurquer de destin, sauver la planète, survivre (mieux

02 Juin 2022

Article de Monique Dagnaud, Directrice de recherches à l’EHESS, paru dans Telos le 2 juin 2022.

La dissidence des jeunes élites fascine. Bifurquer. Faire de l’avenir promis (par les grandes écoles) table rase et s’inventer une vie au service des équilibres écologiques. Lorsqu’en avril, lors de la remise de leur diplôme d’ingénieur, des étudiants de l’Agro ont appelé leurs camarades de promotion à déserter les voies toutes tracées par leur formation « qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours », les réseaux sociaux se sont enflammés. La vidéo, mise en ligne le 10 mai sur Youtube par les « intéressés » a tourné en boucle et suscité articles et polémiques dans tous les médias de l’Hexagone. Rien n’est plus romanesque que d’échapper à un destin prometteur, ou plutôt de superbement le refuser. Surtout pour sauver la planète et se sauver soi-même. Pourtant, s’agit-il d’un mouvement culturel de fond, destiné à transformer en profondeur les pratiques, et donc l’économie ? La question est ouverte.

La preuve par les médias

Pas un jour depuis quelques années sans qu’un média ne retrace la bifurcation improbable d’une recrue d’une grande ou moyenne école ayant choisi une activité davantage chargée de sens, quoique plus précaire et plus mal rémunérée, que ce que lui offrait comme débouché logique son diplôme[1].

Trois scénarios-types illustrent ces bifurcations de destin : le choix d’un métier de la main (l’artisanat), l’attrait du care professionnel via la formation et le conseil en faveur d’un mieux-vivre ou mieux travailler (du coach à l’éco-consultant), le retour au travail de la terre ou l’immersion expérimentale dans des espaces naturels (de l’agriculteur bio au zadiste). De frais émoulus pâtissiers, fromagers, brasseurs, ébénistes ou serruriers pullulent dans des reportages et les articles, sans que l’on connaisse vraiment l’ampleur statistique du phénomène, par essence dispersé et labile : combien réussissent leur reconversion, combien changent encore ou reviennent en arrière ? « J’ai refusé des jobs en or, comme une opportunité chez Google », dit une diplômée de l’ESCP qui a créÉ une masterclass en ligne, « devenir un talent utile », dédiée aux étudiants et cadres qui veulent se trouver ou s’inventer un métier utile. Cette initiative s’affilie à une dynamique plus large, celle des professionnels cherchant à renouveler les méthodes de recrutement, de management, et d’accompagnement de la matière grise des entreprises. Des diplômés urbains, enfin, se reconvertissent dans la production et la distribution de produits agricoles biologiques, secteur modelé par l’expérimentation scientifique et par l’innovation sociale (communautés, travail en réseaux). Autre cas, plus rare, mais emblématique de la révolte des nouvelles générations face au péril écologique : le retour à une économie d’autosuffisance en milieu sauvage – ainsi un ancien d’une école de commerce (fils d’avocat, ayant grandi dans le 16e arrondissement ») se prend de passion pour la nature, lance une pétition « pour que les maraichers aient le droit d’utiliser des semences reproductibles et de produire les leurs », arrive à faire adopter un amendement sur le sujet par le Sénat, et, fort de ce succès, entame avec sa famille une expérience en presque autosuffisance dans une cabane au cœur de la forêt (Les Echos Start, 24 juillet 2020).

Bifurquer apparaît comme une logique presque naturelle des surdiplômés, si l’on en croit l’air du temps. L’aspiration au changement dans le travail et les tentatives de reconversions professionnelles radicales de certains d’entre eux sont des thèmes qui agitent le monde des écoles et des recruteurs. Les grandes entités multiplient les initiatives pour engager les meilleurs talents, elles y engagent des politiques de communication et des opérations pour améliorer les conditions de vie des cadres : mais sont-elles vraiment confrontées à une pénurie de candidats ? Parallèlement la critique contre l’économie globalisée numérisée fait mouche. La caricature des entreprises, notamment dans les secteurs de la Tech et de la Finance, inspire une nuée d’humoristes. « Si tu n’aimes pas ton job, fais-toi confiance, fuis-le » énonce en boutade Karim Duval, ex-centralien promu gloire du Net grâce à ses imitations décapantes des startupers.

La preuve par les rêves

S’il est difficile d’évaluer concrètement l’ampleur de ces bifurcations, en revanche celles-ci nourrissent les projections et les aspirations des nouveaux diplômés. Bien loin de l’image de la carrière (de l’énarque ou du politique) ou de la fascination pour l’accumulation de richesses (du trader ou du créateur d’entreprise), une sorte de culture du désintéressement et de la sobriété s’est ancrée dans leur imaginaire. Dans l’enquête Arte/France Culture que j’ai coordonnée en 2021 auprès d’une population marquée notamment par le haut niveau de diplôme[2], 79% des 25-39 ans étaient prêts à gagner moins pour avoir un travail plus conforme à leurs valeurs, une vision que confirme une autre étude : « Quitte à faire des concessions pour un emploi porteur de sens, 60% des talents sont prêts à prendre un poste plus précaire, et 60% des jeunes actifs sont prêts à baisser leur salaire de 12% en moyenne » énonce, s’appuyant sur le baromètre Talents, le site les Echos Start, véritable sismographe des turbulences professionnelles des nouvelles générations. Une autre surprise de l’enquête Arte/France Culture : les projections sur les métiers du futur témoignent d’une priorité accordée aux activités liées à la survie physique, laissant loin derrière les métiers intellectuels. Comme si, face aux crises tragiques dans lesquelles l’humanité est plongée depuis quelques années le regard avait radicalement changé.

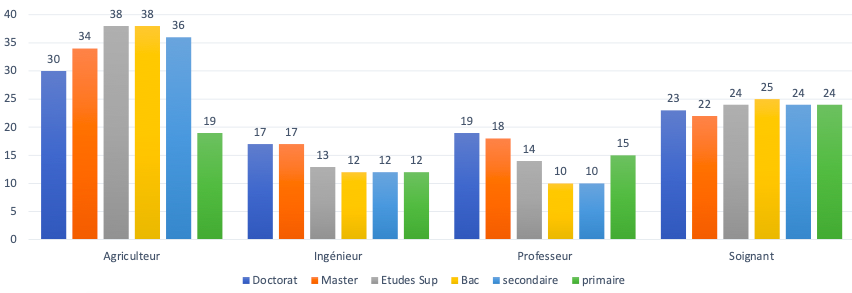

Ainsi pour 38% de l’ensemble des 25-34 ans, le métier dont on aura le plus besoin dans l’avenir, c’est l’agriculteur ; viennent ensuite le soignant (23%), puis le professeur (16%) et enfin l’ingénieur (15%), les financiers et les militaires recevant un score minuscule. Bien sûr cette hiérarchie subit quelques modifications si l’on examine cette question sous l’angle des niveaux de diplômes des répondants, mais à peine : l’agriculteur demeure en tête quel que soit le niveau de diplôme, sauf pour les répondants sans aucun diplôme pour lesquels les métiers de la terre ne paraissent pas si utiles (le soignant l’est davantage). À cette exception notable, la hiérarchie des métiers utiles demeure à peu la même pour tous les jeunes, avec une pondération légèrement plus élevée pour les professeurs et les ingénieurs chez les bacs + 5.

Figure 1. Le métier dont on aura le plus besoin dans l’avenir, réponses en fonction du niveau d’étude

Source : Enquête Et maintenant (Arte, France Culture, Yamin 2021. 35339 répondants à cette questions.

Antidote aux incertitudes: le romanesque et la radicalité

Ces aspirations à un tournant radical sont-elles incongrues ? De fait, c’est presque tout le contraire. Chez la plupart des bourgeois sommeille un bourgeois bohème et les gagnants du système scolaire se placent spontanément du côté de l’innovation et des valeurs de rupture culturelle. Dès les années 1970-1980, à l’époque du boom universitaire, le sociologue Daniel Bell avait noté les désirs et le système de pensée de ces nouveaux diplômés, cette fraction sociale que des travaux ultérieurs nommeront les « créatifs culturels » ou l’aspirational class[3] : hédonisme, principes de liberté et d’émancipation des contraintes personnelles et professionnelles. Pour ces élites, souvent, la réussite s’habille de bien plus d’exigences que de la simple récompense en termes de finances ou de statut, comme si la culture et les diplômes autorisaient à ouvrir des friches et à déplacer les frontières. Daniel Bell avait aussi imaginé que ces aspirations existentielles, en contradiction avec l’ardeur au travail que nécessite l’essor économique, allaient sonner le glas du capitalisme : ce fut sa plus fatale erreur, ce dont tout le monde, lui y compris, finit par convenir.

Pourtant, si le choix de la dissidence professionnelle existait déjà dans les années 1970, les lieux d’investissement des diplômés en rupture de ban étaient différents : faire la révolution, devenir artistes, ou, comme les hippies, aller vivre en communautés à la campagne où toutes les libertés étaient expérimentées (sexuelles, musiques, drogues). Aujourd’hui les chemins de la transgression paraissent infiniment plus sages et collent à l’époque, où la défiance à l’égard de la sphère politique traverse toutes les couches de la société, y compris les cadres et les experts. Le béret étoilé de Che Guevara s’est fait plus discret dans l’iconographie des adolescents et des jeunes adultes, et Le Petit Livre rouge de Mao se vend désormais comme un objet vintage. La voie politique du changement radical parait étroîte, même si comme nous l’avons indiqué ailleurs le vote pour les Insoumis attire une fraction importante des hauts diplômés[4]. Soutenir Mélenchon, toutefois, n’est pas accompagné d’une effervescence partisane en sa faveur sur les campus et les espaces de coworking. C’est, semble-t-il, sur le terrain du quotidien et des choix professionnels, eux-mêmes particulièrement déterminants pour l’avenir de la planète, que la jeunesse éduquée entend ancrer sa rébellion.

Entre la lumière médiatique tendue aux dissidents des grandes écoles et les aspirations de la jeunesse (médias et rêves peuvent se renforcer mutuellement), y a-t-il véritablement une force de changement à l’œuvre dans l’univers du travail et de l’économie? L’urgence d’agir face au dérèglement climatique apportera peut être la réponse.